Foi em pleno horror da pandemia do Covid-19 que se evidenciou o cenário devastador a que o sistema de metabolismo antissocial do capital (Mészáros, 2002) levou a humanidade. Inserido em uma crise estrutural que começou no início da década de 1970, essa processualidade destrutiva se aprofundou em 2008/9, até chegar às guerras genocidas de nossos dias.

O cenário estampa é claro: destruição da natureza, devastação do trabalho e aumento das desigualdades sociais, expansão dos neofascismos, xenofobia, homofobia, racismo, dentre tantas aberrações que vem obstando qualquer possibilidade de igualdade substantiva.

Foi sob esse impacto que desenvolvi o conceito político de capitalismo pandêmico (Antunes, 2022), resultado dos descalabros que orbitavam entre a regressividade neoliberal e a prática aberrante de governos autocráticos, com suas ações genocidas durante a pandemia, como vimos no Brasil e nos Estados Unidos, somente para dar dois exemplos emblemáticos. Destrutividade que se intensificou enormemente com as guerras de ocupação da Rússia à Ucrânia, tendo a OTAN como participe belicista ativo e, mais recentemente, a ação genocida do governo neofascista de Israel, no massacre à população palestina de Gaza.

Em relação ao trabalho, se é verdade que a precarização antecede em muito a pandemia, com sua eclosão ampliaram-se as ações do capital visando intensificar ainda mais a precarização da classe trabalhadora. As longas jornadas de trabalho, a intensificação do tripé exploração, espoliação e expropriação, bem como a burla crescente da legislação social do trabalho, tudo somado fez com que uma nova tragédia maculasse o mundo do trabalho: a pandemia da uberização.

Para melhor compreender os significados mais profundos dessas transformações no mundo do trabalho, desenvolvi três teses analíticas, que aqui vou indicar de modo resumido.

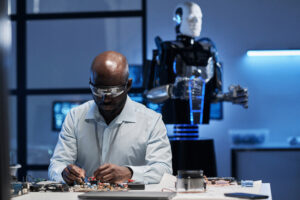

Tese I: Os Novos Laboratórios de Experimentação do Trabalho

As grandes plataformas digitais intensificaram, durante a pandemia, seus vários laboratórios de experimentação do trabalho, visando expandir o trabalho uberizado em todos os espaços possíveis, particularmente nos serviços privatizados. Obrigados a realizar lockdown para reduzir a contaminação, as empresas implementaram novas modalidades de trabalho digital. Dada a massa de desempregados disponíveis, em busca de qualquer trabalho, simultaneamente com a célere expansão das tecnologias de informação e comunicação, ampliaram experimentos como o home office e o teletrabalho, ao perceber a expressiva redução de custos e ampliação dos lucros, decorrentes desta prática. Foi assim que, pouco a apouco, ampliou-se ainda mais a individualização e invisibização do trabalho, dificultando em muito a solidariedade e consciência que florescem no espaço coletivo, sem deixar de indicar as enormes dificuldades de organização sindical e de auto-organização no trabalho teletrabalho e home office.

Sem a organização sindical e coletiva, ampliaram-se os riscos de perda dos direitos trabalhistas, além de eliminar a separação entre tempo no trabalho e tempo fora do trabalho, uma vez ambos passaram a ser realizados no espaço residencial, traço que acentuou ainda mais a discriminação de gênero, visto que afetou mais fortemente o trabalho feminino, através da intensificação do trabalho e do aumento da opressão decorrente do patriarcalismo e da violência doméstica.

O resultado foi claro: mais flexibilização, informalidade, terceirização, precarização, trabalho intermitente e uberizado. Foi assim que as plataformas digitais gestaram essa realidade – a pandemia da uberização.

Inicialmente concebida para reduzir a contaminação na pandemia, pouco a pouco foi se consagrando uma nova pragmática em relação ao trabalho com as seguintes características: não há mais limites de tempo e de jornada de trabalho; a separação entre tempo de trabalho e tempo de vida se reduz e a regulamentação protetora do trabalho sofre um processo de corrosão, sob o eufemismo da flexibilização, do “empreendedorismo” e da aparente “autonomia” do trabalho. O cronometro de Taylor foi substituído pelo infernal “sistema de metas”, cada vez mais interiorizado na subjetividade operária. Foi por isso que, no livro Adeus o Trabalho? (Antunes, 1995) pude afirmar que o ideário toyotista objetivava converter os/as trabalhadores/as em déspotas de si mesmos. Se isso já não bastasse, as mutações e metamorfoses foram ainda mais intensas, os que nos levou à segunda tese.

Tese II: O Capitalismo de Plataforma se assemelha à Protoforma do Capitalismo

Nessa teseprocuramos elucidar um aparente paradoxo: por que o sistema de reprodução do capital, sob hegemonia financeira, vem cada vez mais recuperando formas arcaicas de trabalho, típicas da protoforma do capitalismo?

Sabemos que nos séculos XVIII e XIX, as jornadas de trabalho eram extenuantes e o tripé exploração, expropriação e espoliação da força de trabalho atingia não só o trabalho masculino, mas também o das mulheres e crianças.

Nossa formulação, provocativamente, indica que o capitalismo de plataforma tem algo em comum com a protoforma do capitalismo, ao recuperar formas pretéritas de exploração em plena era digital. O velho e o novo se retroalimentam, de que são exemplos o putting–out system e outsourcing, que resurgem no crowdsourcing:o embuste se apresenta no presente como “encanto”.

Desfaz-se, então, o aparente paradoxo: no mesmo período histórico do celerado avanço digital-informacional, intensificam-se a exploração, expropriação (exclusão dos direitos do trabalho) e espoliação (dependência do capital financeiro ao comprar, financiar ou alugar os instrumentos de trabalho como carros, motos, celulares etc.) que as empresas não fornecem mais. A Amazon (e Amazon Mechanical Turk), Uber (e Uber Eats), 99, Cabify, Lyft, Ifood, Rappi, Glovo, Deliveroo, Airbnb, são exemplares no uso destas práticas, o que nos leva à terceira tese.

Tese III: Rumo à Desantropomorfização do Trabalho?

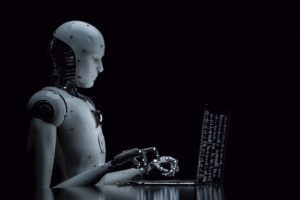

Além das características indicadas acima, presentes no capitalismo atual, há um terceiro ponto ainda mais letal em relação ao trabalho: trata-se da eclosão do trabalho em plataformas quase simultaneamente com a Indústria 4.0. Além da explosão do trabalho uberizado, impulsionado pelas plataformas, a proposta da Indústria 4.0, concebida para gerar um novo ciclo tecnológico no mundo produtivo, acelerou os processos produtivos ainda mais em direção à automação e digitalização do trabalho.

Ao tratar qualitativamente desse complexo social, Lukács, referindo-se à Revolução Industrial, afirmou que a máquina desantropomorfiza o processo de trabalho, alterando-o qualitativamente, uma vez que a atividade humana se restringe a vigiar as máquinas com os olhos e corrigir os defeitos dela com as mãos (conhecida passagem de Marx, em O Capital, retomada pelo filósofo húngaro. (Lukács, 2013).

O que, então, podemos visualizar em relação ao mundo do trabalho de nosso tempo?

De um lado, temos uma ampliação ilimitada do trabalho uberizado, em praticamente todas as atividades de serviços privatizados, que tem sido responsável pela explosão do novo proletariado de serviços na era digital. (Antunes, 2018)

Na outra ponta, também sob impulsão do sistema de metabolismo antissocial do capital, avança a Indústria 4.0, intensificando ainda mais o trabalho morto presente no universo maquínico digital-informacional, cuja resultante é a redução acentuada do trabalho vivo, realizado pela atividade humana. Temos, então, mais robotização, potencializado pela inteligência artificial, que fez com que até a OpenAI, empresa digital criadora do ChatGPT4, reconhecesse a tendência evidente de aumento do desemprego.

Que consequências podemos, então, descortinar?

Quantitativamente, é incalculável o tamanho e o volume da ampliação do desemprego, com a proliferação de mais bolsões de descartáveis que o sistema do capital não para de ampliar. Qualitativamente, a tese da desantropomorfização do trabalho sinaliza que adentramos em um patamar mais profundo de coisificação, estranhamento e alienação, uma vez que se aprofunda ainda mais a subsunção real do trabalho ao capital (Marx, 2023), acentuando sua condição de apêndice e autômato em relação ao mundo digital-informacional do capital que se expande na fábrica digital ou na cyberindústria. Excluído do conhecimento, comando e controle do novo maquinário informacional-digital, ainda mais fetichizado e coisificado do que na era industrial clássica, o trabalho vivo hoje se defronta com uma realidade mais complexa e difícil, uma vez que desconhece completamente as engrenagens algorítmicas e digitais, que são despersonalizadas. Expulsa da produção presente na Indústria 4.0, resta-lhe buscar a sobrevivência no espaço crescente, ampliado e precarizado do trabalho uberizado, sem nenhum direito social e à margem da legislação protetora do trabalho.

Essa é, então, a mais grave consequência imediata do processo de desantropomorfização do trabalho: para amplos setores da classe trabalhadora, as alternativas se escasseiam: ou recorre ao trabalho uberizado, ou sobra o desemprego.

Fora disso, há o embuste mistificador do “empreendedorismo”.

Seu único modo de obstá-lo será através da reorganização das forças sociais do trabalho, em suas ações e lutas contra essas tendências, fazendo a confrontação necessária. Possibilidade plausível, uma vez que sem a força constituinte do trabalho não há geração de mais-valor e, consequentemente, o sistema do capital não se valoriza. É por isso que esse novo proletariado da era digital, em articulação com o conjunto da classe trabalhadora, vem dando claros sinais de descontentamento, resistência e revolta, em várias partes do mundo, ainda que em meio a tantas dificuldades, uma vez que uma nova morfologia do trabalho sinaliza também uma nova morfologia das lutas sociais.

***

Agora voltamos ao começo: a destruição da natureza, a devastação do trabalho e a luta pela igualdade substantiva estão intimamente interligadas, uma vez que o sistema de metabolismo antissocial do capital lhes impõe um obstáculo intransponível. Dada a necessidade inadiável de estancar a destruição da natureza, é imperioso reduzir, visando eliminar, o aquecimento global, a energia fóssil, a produção de agrotóxicos, transgênicos, a extração mineral, a indústria destrutiva, o agronegócio etc.

Quanto ao trabalho, urge, em um primeiro plano, lutar para trabalhar o estritamente necessário para a produção de bens socialmente úteis, com base no tempo disponível, em aberta contraposição ao trabalho em tempo abusivo e ilimitado, que busca prioritariamente a valorização do capital.

Aprendemos durante a pandemia, que uma efetiva recuperação da natureza nos obriga a estancar tanto a produção, como o consumo supérfluos, o que só é possível através da construção de um novo sistema de metabolismo verdadeiramente social (e contrário ao capital).

É imperioso, então, reinventar um novo modo de vida, contrário aos imperativos expansionistas, incontroláveis, destrutivos e belicistas do capital, no qual a liberdade substantiva e a emancipação social possam alçar suas bases, articulando o nó ontológico existente entre classe, gênero, raça, etnia, isto é, articulando as lutas simultaneamente contra a exploração do capital e contra as distintas formas de opressão e dominação. Se, de fato, quisermos obstar o fim da humanidade, a reinvenção de um novo modo de vida tornou-se o imperativo crucial de nosso tempo.

Referências Bibliográficas

ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? São Paulo, Cortez, 1995.

ANTUNES, Ricardo. O Privilégio da Servidão: O Novo Proletariado de Serviços na Era Digital. São Paulo, Boitempo, 2018.

ANTUNES, Ricardo. Capitalismo Pandêmico. São Paulo, Boitempo, 2022.

ANTUNES, R. (Org.), Icebergs à deriva: o trabalho nas plataformas digitais. São Paulo: Boitempo, 2023.

LUKÁCS, G. Para uma ontologia do ser social, v. 2. São Paulo: Boitempo, 2013.

MARX, Karl. Capítulo VI inédito de O Capital. São Paulo, Boitempo, 2023.

MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. Livro I: O Processo de Produção do Capital. São Paulo, Boitempo, 2013.

MÉSZÁROS, István. Para Além do Capital. São Paulo, Boitempo, 2002.

SRNICEK, N. Platform capitalism. Cambridge: Polity Press, 2017.

*Esse artigo foi originalmente publicado pela Revista Ecossocialismo, n. 7, de Portugal.

-

Sociólogo, professor da Unicamp e um dos fundadores do PSOL.